Glück auf: Horgen ist das Ruhrgebiet der Schweiz: Im Bergwerk Käpfnach kann man mit einer ruckelnden Stollenbahn den Berg durchqueren und erfahren, wie hier einst im grossen Stil Kohle abgebaut wurde. Wenn man an Horgen denkt, denkt man nicht unbedingt als erstes an «Glück auf», den alten Bergmannsgruss. An Frauen, die, wenn die Geburt losgeht, den Mann nicht erreichen können, weil er im Dunkeln in irgendwelchen Schächten liegt, den Helm auf dem Kopf, das Gesicht russverschmiert. An Mütter, die jeden Abend nervös werden und immer nervöser, wenn ihr erwachsener Sohn mal zehn Minuten Verspätung hat, vielleicht zwanzig oder sogar dreissig. Weil ihm jeden Tag etwas passieren könnte, er vielleicht schon längst begraben liegt unter einem Berg von Geröll, das er nicht rechtzeitig sichern konnte. Den Alltag solcher Frauen schildert das Buch «Du bist mein Augenstern», in dem es eigentlich darum geht, was das Leben mit der Liebe macht. Oder besser: das Zusammenleben. Und wie stark diese Liebe geprägt ist von sozioökomischen Umständen sowie dem Lebensmodell: Ehe im Reihenhaus versus freie Liebe in Familien-WG. Die Journalistin Ursula Lebert schrieb Mitte der Siebzigerjahre eine Reportageserie über junge Paare, ihr Sohn Stephan stöberte diese drei Jahrzehnte später wieder auf. Die Familie Eink, die seit

Generationen im Bergbau arbeitet, lebt zwar im deutschen Ruhrgebiet. Solche Geschichten gab es aber auch in Zürich. Denn das schweizweit grösste, inzwischen stillgelegte Kohlebergwerk liegt in Käpfnach bei Horgen, quasi dem Ruhrpott der Schweiz. Und da wandern wir jetzt hin, um uns das dazugehörige Museum anzuschauen, gelbe Helme aufzusetzen und in Wägelchen von anno dazumal kilometerweit ins Erdinnere zu rattern.

Die Kinder hüpfen voller Vorfreude voraus – nach dem Start bei der Station Hüttenstrasse in Horgen zunächst vorbei an Hühnerställen, Obstgärten und der Spielgruppe «Wiesenhüpfer», dann hinein ins Tobel und hier über Treppenstufen, Brücken dem Aabach entlang zu einem tosenden Wasserfall (mit toller Feuerstelle) durch den Ronja-Räubertochter-Wald, in dem man jeden Moment erwartet, dass kleine Rumpelwichte aus ihren Erdlöchern kriechen, Graugnome aus ihren Silberhöhlen, oder sich Wilddruden auf einen stürzen.

Für uns Erwachsene bleibt also genügend Zeit, über die Zukunft unserer Keinen zu sprechen. Was wir auch ausführlich tun. Welche Berufe sie wohl mal erlernen werden? Welcher Schulstoff in Zeiten von KI überhaupt noch sinnvoll ist für sie? Sollen wir mit ihnen weiterhin Rechtschreibung und das Einmalseins üben? Oder sie vielmehr in Resilienz, Ethik und Empathie schulen sowie darin, «sich auf Dinge vorzubereiten, die es noch gar nicht gibt», wie Marina Weisband so schön propagiert?

Der Zürcher Technikphilosoph Daniel Strassberg gibt zwar Entwarnung: Maschinen würden uns nicht so bald gänzlich ersetzen. Auch eine KI könne noch lange keine so schönen Geschichten ersinnen wie Astrid Lindgren. Dennoch: Dass gewisse Berufe obsolet werden, ist so gut wie gewiss. Und alles Andere als neu. So gibt es heute beispielsweise keine Allesschlucker, Lichtputzer oder Rosstäuscher mehr. Ausgestorben ist auch der Kaffeeriecher, der illegal gerösteten Kaffee erschnüffelte, der Eismann, der vor Erfindung des Kühlschranks Eis lieferte, oder der Schmuckeremit, der allzu durchdesignten Parkanlagen einst Wildheit und Lebendigkeit verlieh: Er musste in einer künstlich angelegten Höhle hausen, durfte sich kaum waschen, Haare, Bart und Nägel nicht schneiden und sich nie mit Vorbeikommenden unterhalten.

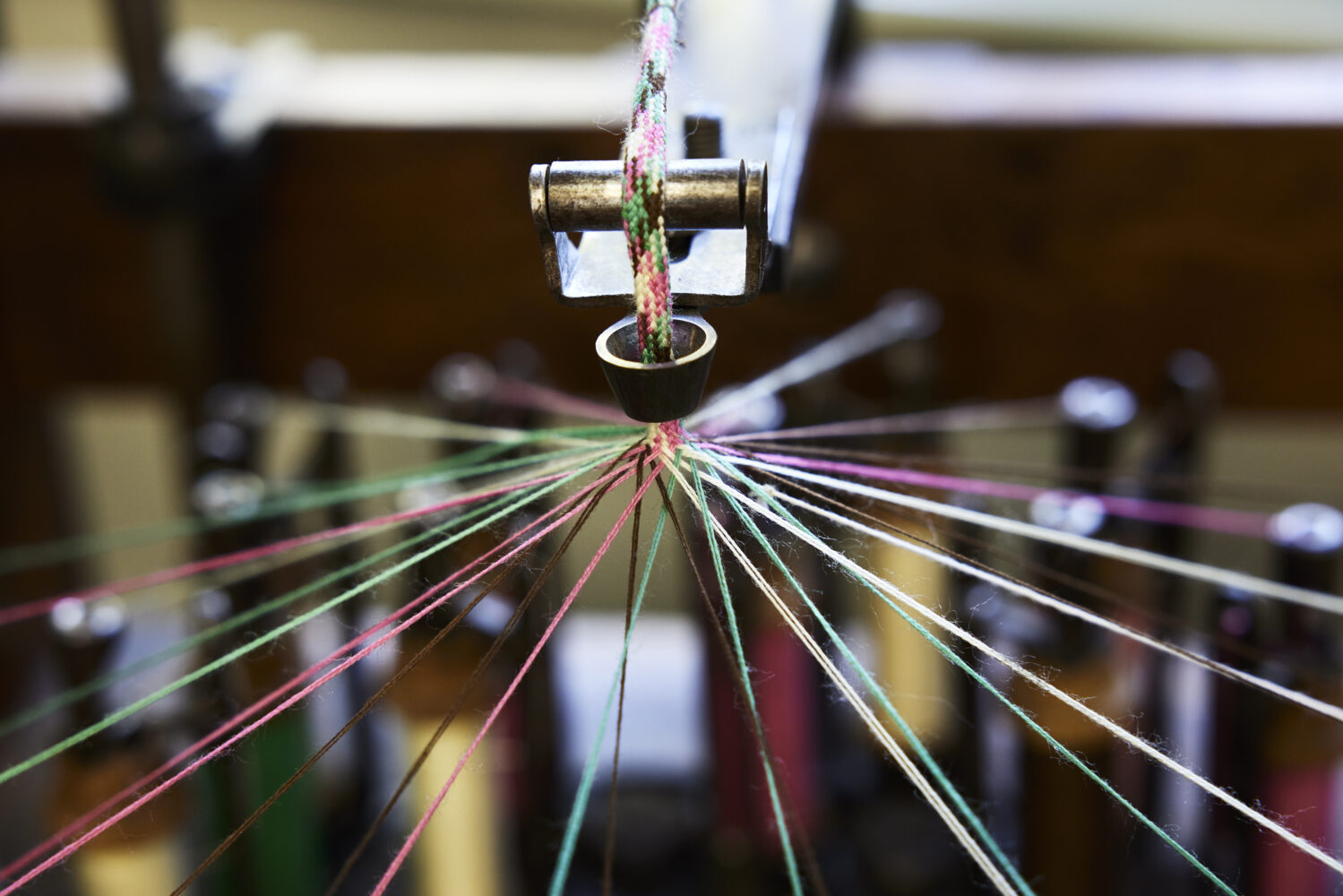

Ähnlich einsam ist auch der Beruf des Kohlekumpels, der in Rohstoffe abbaut – in einem Bergwerk wie dem von Käpfnach, dem wir nun immer näher kommen. Doch auch dieses Berufsbild ist zunehmend am Verschwinden. Denn gut zugängliche Fundstätten sind heute weitgehend ausgebeutet, die verbleibenden häufig unwirtschaftlich. Hinzu kommen Klimaziele – und mit ihnen die Umstellung auf erneuerbare, CO2-neutrale Energien.

Read more