Vom Freddi-Haus ins Museum Neuthal

Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Schweiz vom Aus- zum Einwanderungsland. Bis dahin waren viele Gegenden noch bitterarm. Wer wissen will, wie sich das Leben damals so angefühlt hat, kann dies sehr anschaulich erfahren: in einem originalen Wohnhaus und in einer historischen Fabrik in Betrieb.

«Back to the Future» war als Kind einer meiner Lieblingsfilme: die schwebenden Skateboards, die Petticoats, die Mutter, die nicht weiss, dass sie sich gerade in ihren eigenen Sohn verliebt hat. Und das Kribbeln angesichts der Möglichkeit, durch die Zeit zu reisen. Als ich als Erwachsene den Film dann wiedersah, war ich erstaunt, wie gut er gealtert ist. Und ehrlich gesagt auch, wie stark dieses Wohnzimmer in Kalifornien den Vorstadtwohnungen meiner Freundinnen aus dem Zürcher Umland glich: dieselbe gläserne Kaugummischale, dieselbe Granny-Square-Decke auf dem Sofa.

Wohnungseinrichtungen sind also schon lange globalisiert – und tatsächlich erschienen 1986, ein Jahr nach «Back to the Future», plötzlich zahlreiche Bücher, die «Globalisierung» im Titel trugen. Inzwischen kann man an Einwandschränken, Tischen und Lampen oft kaum mehr das Land ablesen, in welchem sie stehen. Den sozioökonomischen Status ihrer Besitzer:innen aber sehr wohl. Denn Wohnungseinrichtungen sind Statussymbole. Sie codieren Einkommen, Bildung, Beruf und kulturelle Praxis – ob jemand zum Beispiel gerne Sport treibt, liest, ins Theater oder in Museen geht. Und manchmal werden Wohnungseinrichtungen selbst zum Museum – wenn sie für etwas stehen, das man eigentlich längst verloren glaubte und nun für konservierungswürdig hält. So geschehen mit dem Freddi-Haus im Zürcher Oberland, in dem die Textilarbeiterin Rosa Freddi lebte: Noch immer stehen Bouillonwürfel im Regal, liegen auf dem Tisch ihre Zeitungen und Briefe, sind die Betten bezogen und hängen neben Fotos Kruzifixe an der Wand.

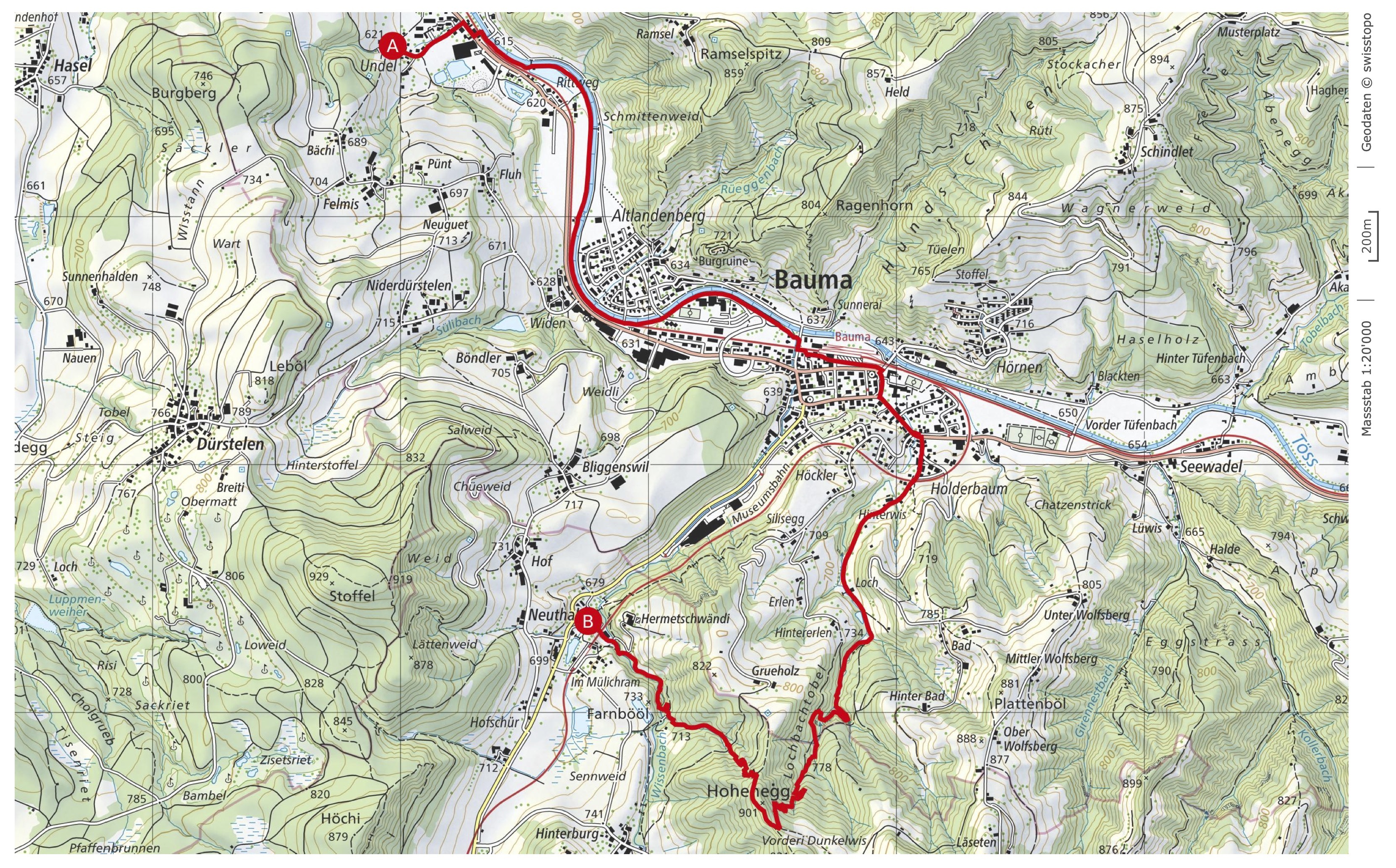

Das Freddi-Haus steht in Undalen und bildet einen prima Ausgangspunkt für unsere ureigene Zeitreise: eine Wanderung ins Museum Neuthal, in dem 200 Jahre Textil- und Industriekultur wieder lebendig werden – durch historische Maschinen in Aktion. Das passt perfekt. Denn Rosa Freddi war selbst Weberin – zwar nicht in der Spinnerei Neuthal, sondern in der Weberei Grünthal. Diese ist heute allerdings kein Museum.

Die Einrichtung im Freddi-Haus entspricht dem Wohnstandard am Anfang des 20. Jahrhunderts. Denn als Rosa Freddi 1978 – der Zeit der Loungemöbel, flauschigen Teppiche und Rauchglas-Tische – mit 93 Jahren starb, heizte sie noch immer mit einem Lehmofen und besass weder Kühlschrank noch Wasseranschluss, nur einen Keller und einen Brunnen vor dem Haus. Sie hatte seit ihrer Geburt 1885 hier gewohnt und danach kaum etwas verändert. Erst drei Jahre vor ihrem Tod liess sie auf Anraten ihres Arztes Strom installieren, um wenigstens elektrisches Licht zu haben. Weiterhin mit Petrol zu hantieren, schien in ihrem Alter, umgeben von so viel Holz, einfach zu gefährlich. Ja, so sah Armut aus. Dazudenken muss man sich nur noch den Duft von Ziegenstall und Güllentrog im Flur, die Mücken, Motten, Schaben, Flöhe und Läuse. Das Freddi-Haus ist somit ein bisschen wie Doc Browns Fluxkompensator aus «Back to the Future»: eine kleine Zeitmaschine. Es zeugt von einer Epoche, in der die Textilindustrie das Tösstal beherrschte. Im 19. Jahrhundert arbeiteten ganze Familien in der Fabrik, die Kinder zum Teil schon ab sechs Jahren, bis zu 14 Stunden am Tag – und für einen Hungerlohn. Lediglich am Samstag war ein bisschen früher Schluss, und am Sonntag ging man in die Kirche.

Wie hart dieses Leben war, wusste ich eigentlich schon als Kind. Plötzlich erinnere ich mich, wie ich jeweils – wohlig eingekuschelt in eine Decke, neben mir Schokolade und Brot – «Anneli» hörte. Die Geschichte war ziemlich traurig, machte mir aber auch bewusst, wie angenehm eigentlich mein eigenes Leben ist – verglichen mit dem dieses Mädchens, für das eine Apfelwähe der Höhepunkt des Jahres ist, das ganz jung schon den Vater verliert, dann ab morgens um sechs in einer Spinnerei arbeitet, in der es kaum Pause machen darf, abends noch seine todkranke Freundin besucht und trotzdem immer irgendwie fröhlich bleibt: Mal erfreut es sich an einer Blume, mal an einem lieben Wort des Knechts, oder es spielt mit seinen Geschwistern einfach selber Zirkus, wenn es sich den Eintritt in den echten nicht leisten kann.

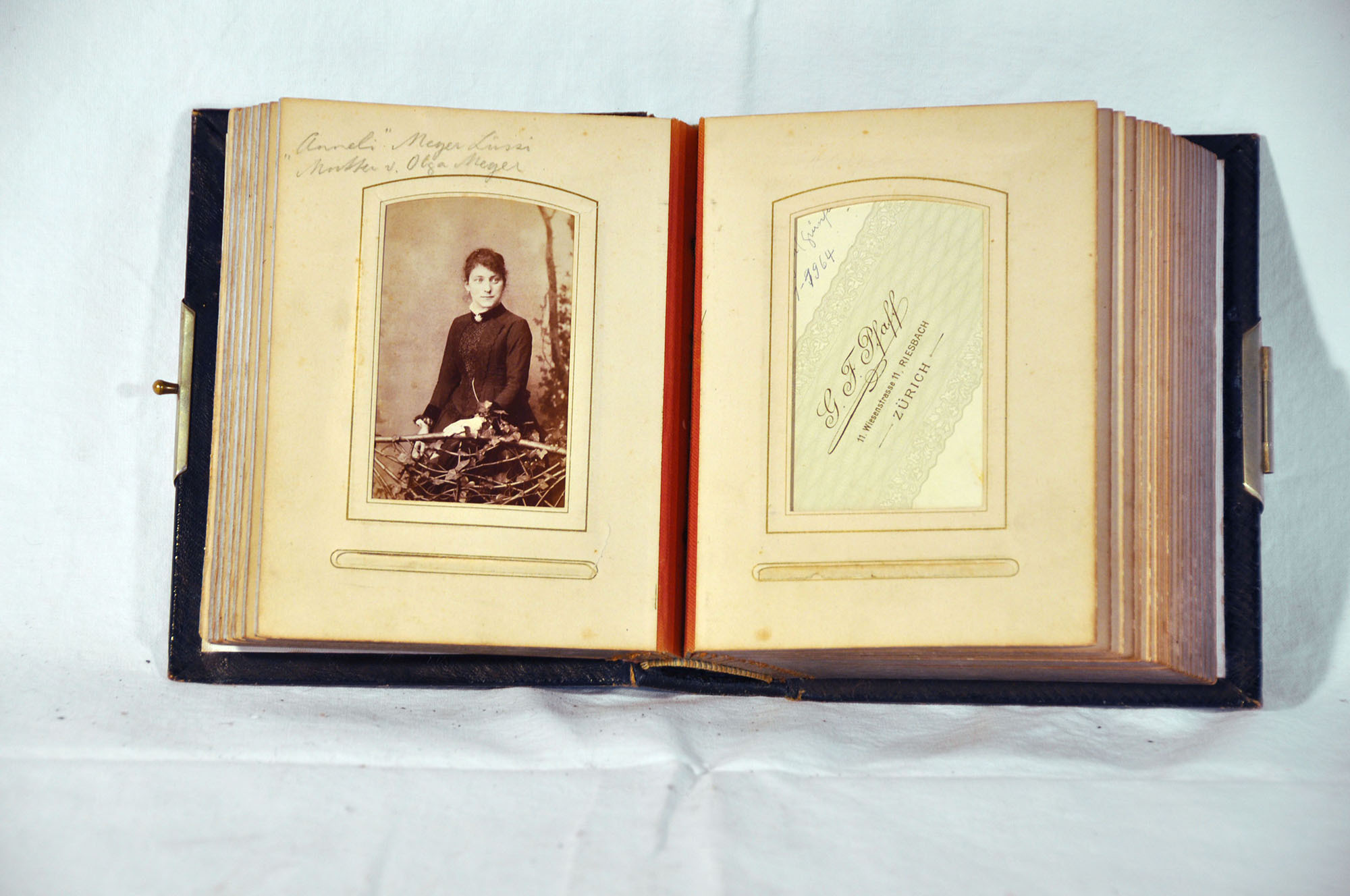

Das Tösstaler Anneli, neben Johanna Spyris Heidi das wohl bekannteste Mädchen der Schweizer Kinderliteratur, wächst Mitte des 19. Jahrhunderts in Turbenthal auf, 20 Velominuten vom Freddi-Haus entfernt, als eines von acht Kindern, die verdingt werden oder in der Fabrik arbeiten müssen, als der Vater unerwartet stirbt. Die Geschichte wurde, als sie 1919 erschien, sogleich zum Bestseller, obwohl sie eigentlich gar nicht zur Veröffentlichung gedacht gewesen war: Die Primarlehrerin Olga Meyer hatte Kindheitserinnerungen ihrer Mutter Anna aufgeschrieben, um im Unterricht davon zu erzählen. Und ein Kollege nahm ohne ihr Wissen die Blätter an sich, um sie herauszubringen.

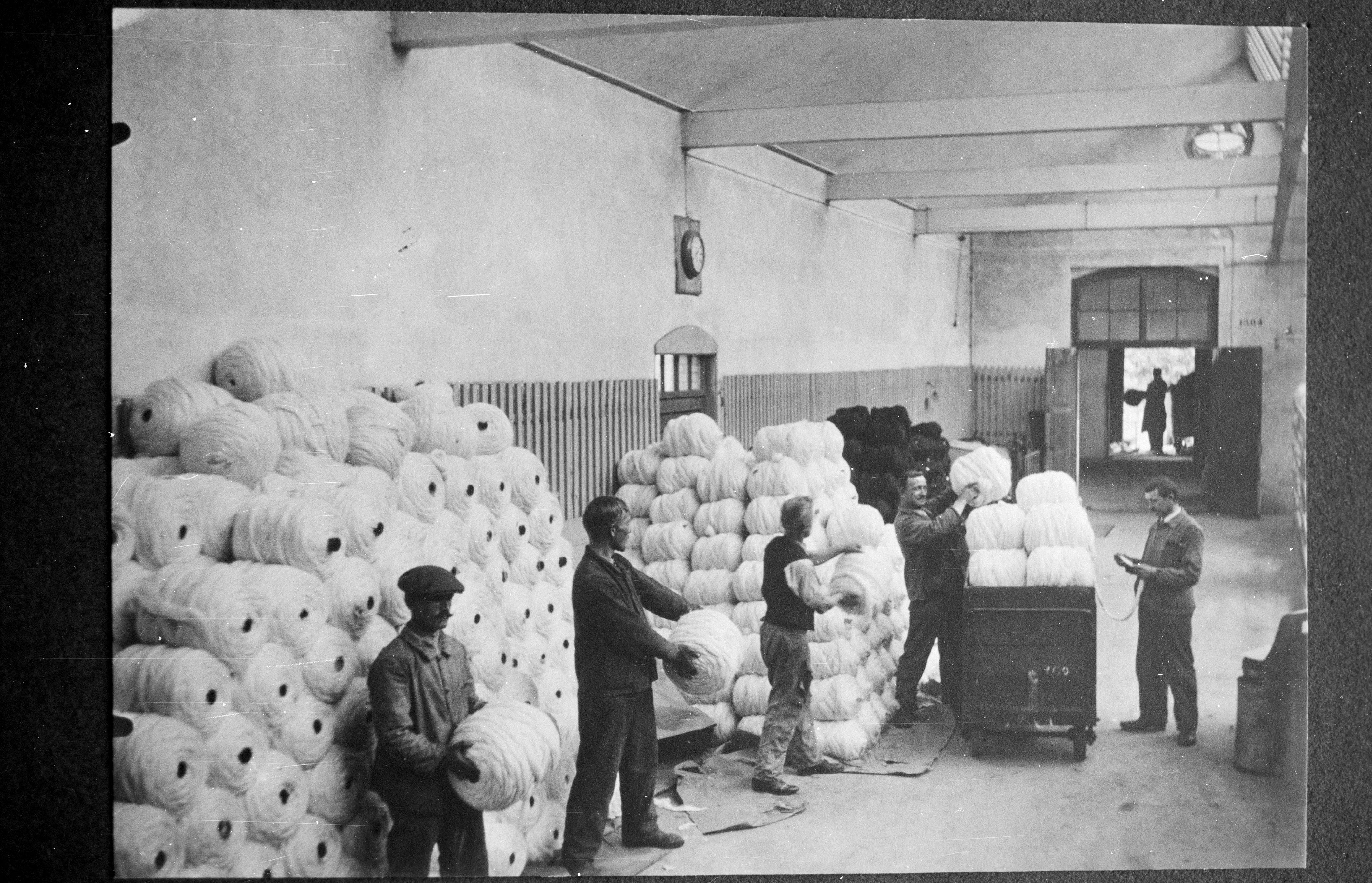

Bilder von oben nach unten: 1) Das echte Anneli, Olga Meyers Mutter Anna Lüssi, ca. 1890, Bild: Museumsverein Turbenthal 2) Kinderarbeit in einer Textilfabrik, 1908, Wikipedia 3) und 4) Zürich Hardturm, ehem. Schöller Kammgarnspinnerei, um 1910, ETH-Bildarchiv

Von Rosa Freddi wissen wir nicht ganz so viel wie von Anneli. Aber doch einiges: Ihre Mutter, eine geborene Rüegg, lernte jung Giovanni Giacomo Freddi kennen, einen Italiener aus Mantua, der beim Bau der Tösstalbahn half. Als sie ihn 1876 heiratete – vermutlich, weil sie schwanger war –, verlor sie ihr Schweizer Bürgerrecht, und auch den drei Kindern, die folgten, blieb es verwehrt. Da das Paar sich keine eigene Wohnung leisten konnte, lebte es mit seinen Töchtern Elisa und Rosa, mit Sohn Louis, der Schwester der Mutter und deren Mann unter einem Dach. Doch als Rosa drei Jahre alt war, starb die Mutter an einer Lungenkrankheit. Der Vater, der kaum Deutsch sprach und gerade mal wieder ausserhalb des Kantons einer Arbeit nachging, kam zwar zur Beerdigung, reiste nach drei Tagen aber wieder ab und liess die Kinder bei ihrer Tante. Er konnte knapp für seinen eigenen Unterhalt aufkommen. Als 14-Jährige begann Rosa als Spulerin in der Fabrik, sechs Tage in der Woche, elf Stunden am Tag, für einen Stundenlohn von 17 Rappen, später dann – 1934 – für 53 Rappen (zum Vergleich: Ein Liter Milch kostete damals 31 Rappen, ein Kilo Brot 35 Rappen). Die Schwester starb mit 33 an Diphtherie, Rosa und ihr Bruder lebten nach dem Tod der Pflegeeltern noch über 20 Jahre lang zu zweit im Haus, bis auch Louis 1939 starb. Als Rosa in Pension ging, kürzte man ihr die Rente (45.50 Franken im Monat) um einen Drittel – wegen der italienische Staatsbürgerschaft. Die Einbürgerung hatte sie sich nicht leisten können, obwohl zeitlebens die Angst vor einer Ausweisung blieb.

Den Weg ins Ausland wagte sie dann aber doch nicht, obwohl es einen glühenden Verehrer gab: 1921 bekam Rosa einen Brief von einer ehemaligen Nachbarin, die nach Amerika ausgewandert war und deren benachbarter Farmer eine Frau suchte. Die beiden schrieben sich hin und her, er pries ihr das Land der unbegrenzten Möglichkeiten an, seine Farm, seine Gottesfurcht, seine Männlichkeit – zehn Jahre lang. Warum Rosa den Schritt aus dem Tösstal dann doch nie gemacht hat, wissen wir nicht. Vielleicht hatte sie Angst vor der Fremde, vielleicht davor, den Mann, an den sie dann gebunden wäre, gar nicht zu mögen. Und vielleicht schien ihr auch sein Traum vom gemeinsamen Leben gar nicht so verlockend, wenn er schrieb: «Ohne Kinder (...), ohne die süsse Kinderstimme, die Mama und Papa ruft, wäre das Leben kalt und öde.»

Für Rosa war diese Vorstellung wohl weitaus weniger romantisch konnotiert. Die Doppelbelastung Arbeit und Haushalt war zu jener Zeit noch um ein Vielfaches erschöpfender als heute: Frauen arbeiteten in der Regel täglich elf Stunden in der Fabrik (wobei am Samstag «nur» neun), hinzu kamen ein viel anstrengenderer Haushalt als heute – ohne Heizung, Waschmaschine, Staubsauger etc. – und meist gleich mehrere Kinder. Verhütung gab es zwar bereits, sie war allerdings sehr teuer, weshalb Schwangere oft illegal abtrieben, nicht selten mit gesundheitlichen Folgen. Und Krankenkassen zahlten damals noch kaum etwas; auch nicht, wenn der giftige Chemikalien-Cocktail der Fabrik Ursache für schwere Krankheiten war. Viele Frauen waren deshalb permanent schwach und kränklich, so auch Rosas Mutter vor ihrem frühen Tod.

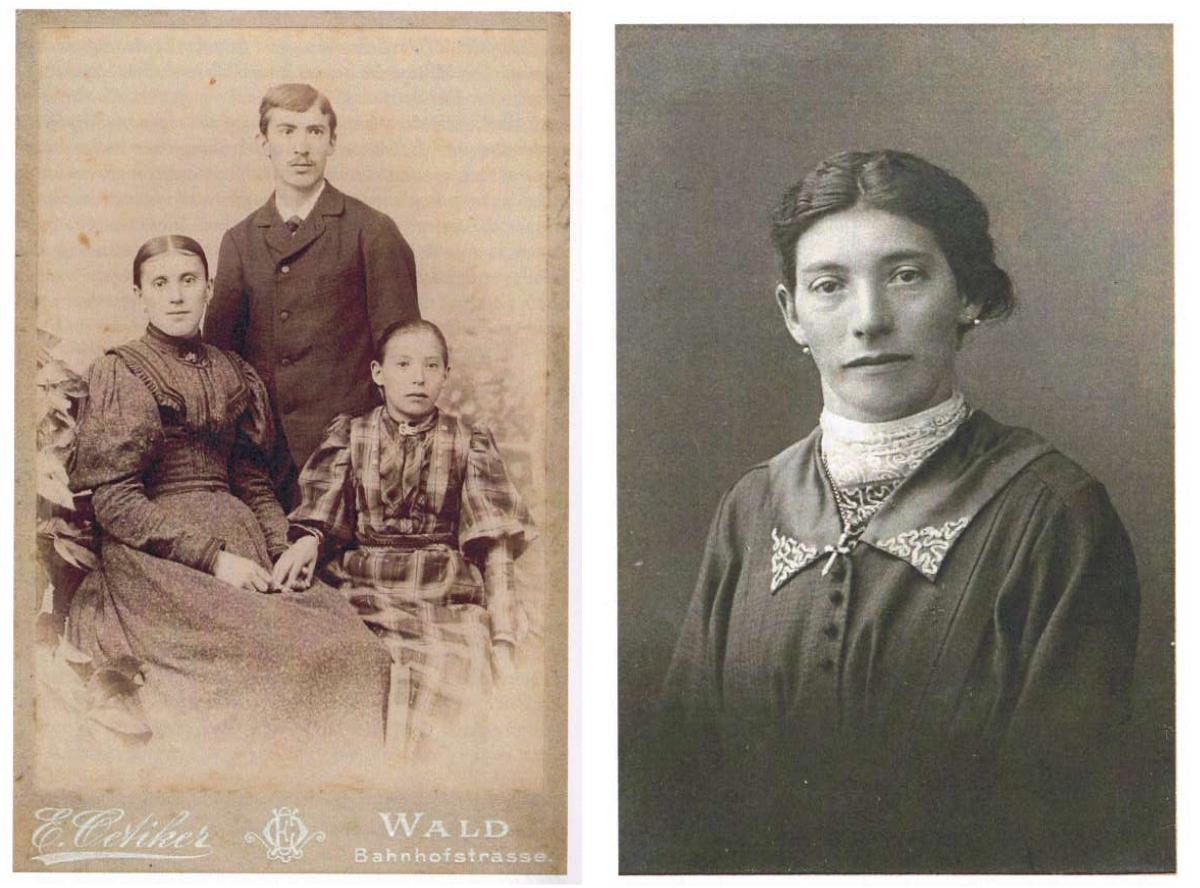

Rosa und ihre Geschwister / Die junge Rosa, Fotos: Freddi-Haus Undalen

Bestimmt wäre das Leben auf der Farm zwar mit mehr Frischluft verbunden gewesen. Doch der harte Arbeitsalltag wäre wohl bestehen geblieben. Und so zog es Rosa letztlich doch vor, in der Fabrik zu bleiben – Tag für Tag, Stunde für Stunde, 50 Jahre lang. Wie dabei ihr Alltag aussah, kann man in der SRF-Dokuserie «Anno 1914 – Leben wie vor 100 Jahren» sehen, die 2014 in der stillgelegten Weberei Grünthal gedreht wurde, in der auch Rosa Freddi tätig war: Rund zwanzig Laien und fünf Schauspieler:innen tauchten in alte Zeiten ein. Der harte Alltag der Textilarbeiter:innen (zwei von ihnen wohnten sogar im Freddi-Haus, das so selbst zum Drehort wurde) steht dabei in krassem Gegensatz zu jenem in der Fabrikantenvilla. Und kontextualisiert wird das Ganze von Historiker:innen. So erfahren wir etwa, dass wir heute im Schnitt 7 Prozent unseres Einkommens für Lebensmittel ausgeben, während es 1914 noch 70 Prozent waren. Um zu sparen, ernährten sich viele Familien tagelang von Kartoffeln und Kaffee-Ersatz. Mangelernährung war also auch im Zürcher Oberland weit verbreitet.

Nach solchen Ausführungen schmecken Cervelat, Apfel und Schlangenbrot doch gleich nochmal besser. Bevor wir uns diese gönnen, müssen wir sie uns aber verdienen. Und zwar durch Wandern – zunächst eine knappe Dreiviertelstunde lang dem schönen Tössuferweg entlang zum Bahnhof Bauma und von dort nach Neuthal auf dem Guyer-Zeller-Weg, benannt nach Adolf Guyer-Zeller, dem Alfred Escher (auch genannt «Zar Zürichs») des Zürcher Oberlands. Wie Escher war auch Guyer-Zeller Unternehmer – nämlich Inhaber der Textilfabrik Neuthal –, Multimillionär und im ausgehenden 19. Jahrhundert einer der wichtigsten und mächtigsten Männer der Schweiz. Genau wie Escher trat auch er in die Fussstapfen seines Vaters, gründete dann eine Bank, um sein eigenes Eisenbahnunternehmen finanzieren zu können, profitierte von Kolonialismus und Sklaverei – ein Grossteil der Baumwolle für Neuthal kam aus den USA –, war politisch liberal und sehr aktiv (im Zürcher Kantonsrat) und auch bezüglich Grössenwahn sowie Ausbeutung seiner Arbeitskräfte wohl mit Escher vergleichbar.

Das Netz von Wanderwegen rund um seine Fabrik liess Guyer-Zeller zwar angeblich für seine Arbeiter:innen anlegen – ein sozialer Akt, wie bis heute kolportiert wird. Es ist allerdings schwer vorstellbar, dass diese ihre wenigen freien Stunden ausgerechnet mit Wandern verbringen wollten. Wahrscheinlicher ist, dass die schönen Wege auf kleine Hügel, in idyllische Tobel, zu imposanten Felsköpfen, rauschenden Bächen und Wasserfällen für Gäste seines Standes bestimmt waren. Womöglich sollten sie aber auch einen weiteren Nutzen haben: Als Arbeitsweg in die Fabrik waren sie kräftesparender als ein Stolpern über Wurzeln, loses Gehölz und Gestein – und halfen so vielleicht gar, die Produktivität zu steigern.

Wie auch immer: Wir jedenfalls sind froh, dass uns nach dem wilden Auf und Ab durch den Wald nicht noch ein langer Arbeitstag bevorsteht, an dessen Ende wir den ganzen Weg sogar wieder zurückgehen müssen. Obwohl die Wanderung – als reines Freizeitvergnügen – grossen Spass macht, wie wir gestehen müssen. Beim Bahnhof Bauma entscheiden wir uns für den etwas längeren, strengeren, dafür schöneren Weg von zweien, die von dort aus direkt zum Museum Neuthal führen: den Hoheneggweg mit einer Wanderzeit von rund eineinhalb Stunden. Und wir bereuen es nicht. Unterwegs geht es über 31 Brücken und 37 Treppen – mal moosbewachsen, mal nicht, mal aus Holz, mal aus alten Bahnschwellen –, durch Waldschluchten, an Nagelflühen und kleinen Wasserfällen vorbei, die hier Giessen heissen, mal im Zickzack, mal ganz steil. Und es ist nicht zu übersehen, dass Guyer-Zeller bei seiner einst eigenhändig ausgesteckten Pfadführung nichts dem Zufall überlassen hat: Die spektakulären Brücken, Leitern und Treppen führen immer direkt an ein verwunschenes Plätzchen, von denen er keines ausliess.

Und dann, mit einem Mal, steht er vor uns: der Industriekomplex Neuthal. Und über ihm das Viadukt der Uerikon-Bauma-Bahn, natürlich ebenfalls von Guyer-Zeller erbaut. 1827 von seinem Vater gegründet, wurde die Fabrik 1874 von ihm übernommen. Und als innovativer Direktor wollte er seine Baumwolle und Garnspulen nicht mehr mit dem Pferdefuhrwerk transportieren. Also legte er eine Bahnstrecke an, um Neuthal an die Welt anzuschliessen.

Auf die Stilllegung der Fabrik Ende der 1940er-Jahre folgte auch jene der Bahnlinie. Seit 1978 benützt der Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland die Geleise aber wieder für gelegentliche Fahrten mit einer Museumsbahn: von Mai bis August an jedem zweiten, im September und Oktober sogar jeden Sonntag. Wir haben uns für unseren Besuch einen Tag ausgesucht, an dem wir mit dieser fahren können – zumindest von der Haltestelle Neuthal bis nach Hinwil, von wo aus wir den Zug zurück nach Zürich nehmen.

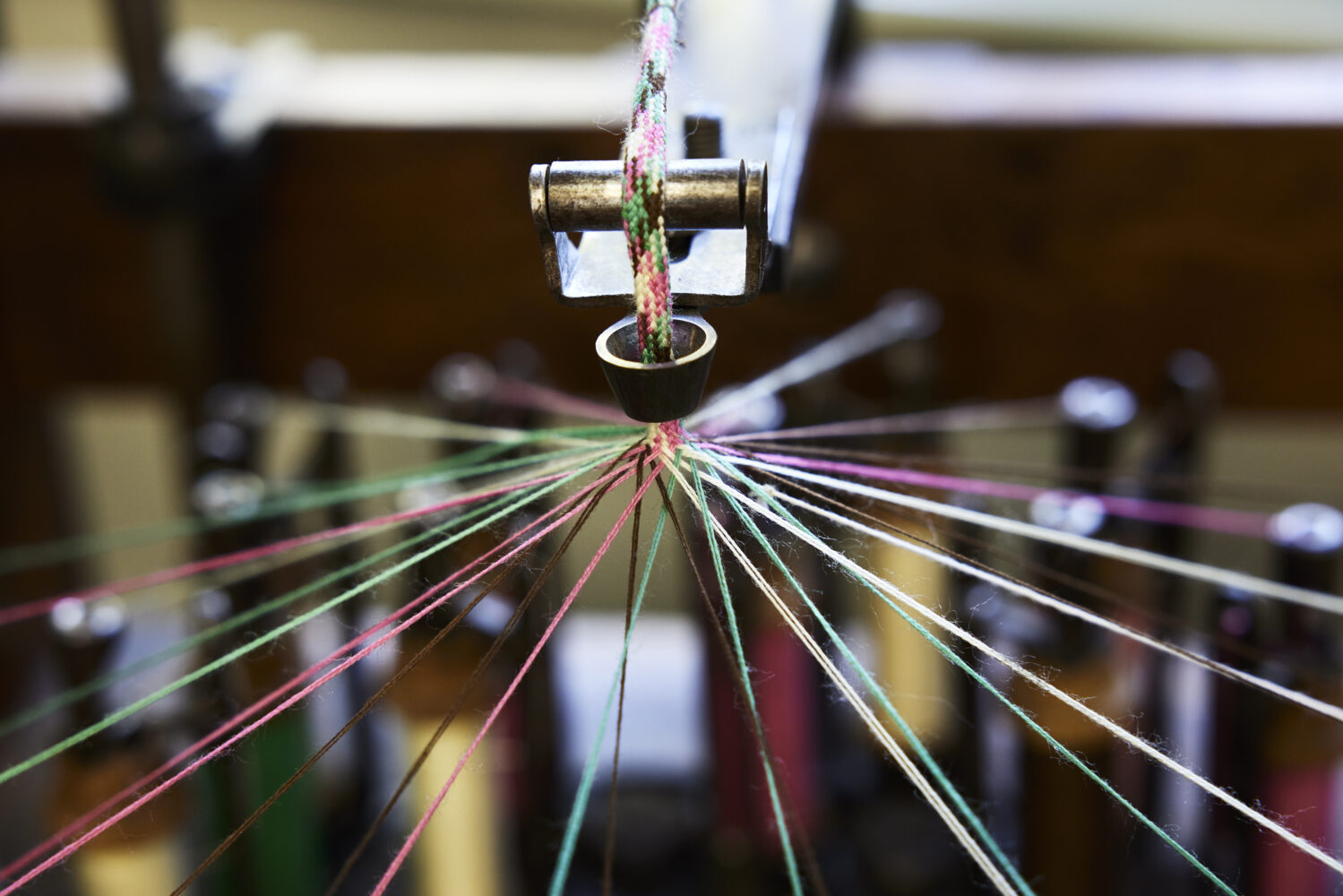

Zuerst schauen wir uns nun aber endlich das Museum Neuthal an. Anhand einer Wasserkraftanlage sowie noch funktionierender Spinn-, Web- und Handstickmaschinen aus zwei Jahrhunderten lässt sich hier erleben, wie aus einfachen Baumwollflocken eine farbige Bettdecke wird: Die Baumwollfasern werden erst gesäubert, dann gestreckt und parallelisiert, gekämmt, zu Fäden gesponnen, zu einem Stoff verwoben und schliesslich veredelt durch Färben oder Sticken, wobei Stickmuster mittels Lochkarten eine frühe Form der Digitalisierung erfuhren. Pro Maschinentypus sieht man jeweils zwei bis drei Modelle aus verschiedenen Zeiten (zum Beispiel von 1856 und 1972), sodass der technische Fortschritt gleich miterzählt wird. Und viele dieser Maschinen werden während der Öffnungszeiten jeweils angeschaltet, die Arbeit an den Webstühlen dürfen sogar Kinder ausprobieren. Das rattert, knattert und quietscht und wirft plötzlich die Frage auf: Was, wenn diese Maschinen jetzt zum Leben erweckt würden – wie im Film «A Night at the Museum» ein Dinosaurierskelett, ein ausgestopfter Affe oder die Wachsfigur Roosevelts? Die Kinder lieben dieses Gedankenspiel jedes Mal von Neuem, wenn wir ins Museum gehen. Heute finden sie es aber auch ein bisschen unheimlich.

Nebst dem textilen Produktionsprozess wird in Neuthal allerdings auch Sozial- und Wirtschaftsgeschichte vermittelt. Und die ist echt interessant. Denn das Zürcher Oberland nahm in der Textilindustrie – neben England – eine absolute Vorreiterrolle ein. Zum einen liegt das an der zur Verfügung stehenden Wasserkraft, zum anderen an der Armut der damaligen Bevölkerung. Die Schweiz galt lange Zeit als Billiglohnland. Zudem stellten die Aufstiegsmöglichkeiten des Bürgertums eine gesellschaftspolitische Besonderheit dar. Wenig Adel und die gezielte Förderung des Unternehmertums ermöglichten schon früh stark kapitalistische Strukturen. Die Kontinentalsperre, eine zu Beginn des 19. Jahrhunderts von Napoleon verhängte Wirtschaftsblockade gegen das Vereinigte Königreich, tat ihr Übriges.

Um 1870, auf dem Höhepunkt der heimischen Textilindustrie, waren zwölf Prozent der Schweizer Erwerbstätigen in diesem Sektor tätig, bevor Maschinen langsam, aber stetig immer mehr Arbeitsschritte automatisierten. Nicht nur, aber auch deshalb suchten zahlreiche Auswander:innen – wie Rosa Freddis Nachbarin – ihr Glück in Übersee (wovon übrigens auch der «Weltatlas der Schweizer Orte» zeugt, der in der Fremde gegründete Orte porträtiert, darunter etwa das einstige «Zürichtal» auf der Krim). Noch mehr Arbeitsplätze gingen verloren, als ab den 1960er-Jahren die Produktion zunehmend in kostengünstigere Länder ausgelagert wurde, nach Osteuropa und Asien. Allein zwischen 1965 und 2001 sank die Zahl der Beschäftigten um rund vier Fünftel.

Trotzdem spielt die Schweiz auch heute noch eine wichtige Rolle in der globalen Textilindustrie – einerseits als Steuerparadies für global operierende Unternehmen, die hier ihren Firmensitz haben, andererseits durch den Finanzplatz Schweiz mit Zentrum Zürich, der im grossen Stil Finanzierungslücken schliesst. Produzent:innen aus aller Welt können hier Kredite aufnehmen und so den Betrieb aufrechterhalten, bis ihre Kundschaft die Rechnungen zahlt. Solche und ähnliche Themen greift auch das Museum Neuthal auf, in einer aktuellen Sonderausstellung beispielsweise in Zusammenarbeit mit der NGO Public Eye, die sich für eine gerechte Globalisierung einsetzt sowie für die Einhaltung der Menschenrechte durch Firmen mit Sitz in der Schweiz. So wird eindrücklich klar, dass die Rosa Freddis von heute zwar nicht mehr direkt vor unserer Haustüre wohnen, aber natürlich nach wie vor existieren. Eine Tatsache, die wir uns bei unserem nächsten Billigeinkauf vielleicht etwas anders vor Augen führen.

Zur Anregung

- Back to the Future, Regie: Robert Zemeckis, 1985

- Anneli, Hörspiel nach dem Buch von Olga Meyer, 1976

- Anno 1914 – Leben wie vor 100 Jahren, SRF-Dokuserie, 2014

- A Night at the Museum, Regie: Shawn Levy, 2006

- Weltatlas der Schweizer Orte von Petra Koci, 2013

Route: Tössuferweg von Undalen nach Bauma, ab dort Hoheneggweg: Bahnhof Bauma - Lochbachtobel - Hohenegg - Neuthal Bushaltestelle

Ungefähre Wanderzeit: 2 Stunden 15 Minuten (Tössuferweg von Undalen nach Bauma: 40 Min., Hoheneggweg von Bauma zum Museum Neuthal: 1 h 35 Min.) Anzahl Brücken: 31, Anzahl Treppen: 37

Auf-/Abstieg: 322 m / 267 m

Verpflegung: Picknickplatz mit Brätelstelle kurz vor Museum Neuthal (nach 2.5 Stunden), Café im Museum Neuthal

Öffnungszeiten Freddi-Haus: März bis Ende Oktober. Das Haus kann nach Voranmeldung in kleinen Gruppen besichtigt werden. Kosten für einstündige Führung: Gruppen bis 15 Personen 80 CHF, bis 25 Personen 140 CHF. Damit aber möglichst viele Leute einen Einblick erhalten, ist das Wohnmuseum an drei Sonntagen im Jahr geöffnet. Mehr Infos: Gemeindeverwaltung Bauma

Öffnungszeiten Museum Neuthal: Mai bis Oktober jeden Sonntag 10:00 - 16:00 Uhr

Fahrplan Dampfexpress: Dampfbahn-Vereins Zürcher Oberland: www.dvzo.ch. Die Bahn fährt von Mai bis August an jedem zweiten, im September und Oktober jeden Sonntag. Wer möchte, kann statt der Wanderung auch bereits ab Bauma mit der Dampfbahn fahren, direkt bis Museum Neuthal.