Ins Bergwerk Käpfnach

Horgen ist das Ruhrgebiet der Schweiz: Im Bergwerk Käpfnach kann man mit einer ruckelnden Stollenbahn den Berg durchqueren und erfahren, wie hier einst im grossen Stil Kohle abgebaut wurde.

Wenn man an Horgen denkt, denkt man nicht unbedingt als Erstes an «Glück auf», den alten Bergmannsgruss. An Frauen, die, wenn die Geburt losgeht, den Mann nicht erreichen können, weil er im Dunkeln in irgendwelchen Schächten liegt, den Helm auf dem Kopf, das Gesicht russverschmiert. An Mütter, die jeden Abend nervös werden und immer nervöser, wenn ihr erwachsener Sohn mal zehn Minuten Verspätung hat, vielleicht zwanzig oder sogar dreissig. Weil ihm jeden Tag etwas passieren könnte, er vielleicht schon längst begraben liegt unter einem Berg von Geröll, das er nicht rechtzeitig sichern konnte. Den Alltag solcher Frauen schildert das Buch «Du bist mein Augenstern», in dem es eigentlich darum geht, was das Leben mit der Liebe macht. Oder besser: das Zusammenleben. Und wie stark diese Liebe geprägt ist von sozioökonomischen Umständen sowie dem Lebensmodell: Ehe im Reihenhaus versus freie Liebe in Familien-WG. Die Journalistin Ursula Lebert schrieb Mitte der Siebzigerjahre eine Reportageserie über junge Paare, ihr Sohn Stephan stöberte diese drei Jahrzehnte später wieder auf. Die Familie Eink, die seit Generationen im Bergbau arbeitet, lebt zwar im deutschen Ruhrgebiet. Solche Geschichten gab es aber auch in Zürich. Denn das schweizweit grösste, inzwischen stillgelegte Kohlebergwerk liegt in Käpfnach bei Horgen, quasi dem Ruhrpott der Schweiz. Und da wandern wir jetzt hin, um uns das dazugehörige Museum anzuschauen, gelbe Helme aufzusetzen und in Wägelchen von anno dazumal kilometerweit ins Erdinnere zu rattern.

Die Kinder hüpfen voller Vorfreude voraus – nach dem Start bei der Station Hüttenstrasse in Horgen zunächst vorbei an Hühnerställen, Obstgärten und der Spielgruppe «Wiesenhüpfer», dann hinein ins Tobel und hier über Treppen und Brücken dem Aabach entlang zu einem tosenden Wasserfall (mit toller Feuerstelle), durch den Ronja-Räubertochter-Wald, in dem man jeden Moment erwartet, dass kleine Rumpelwichte aus ihren Erdlöchern kriechen, Graugnome aus ihren Silberhöhlen oder sich Wilddruden auf einen stürzen.

Für uns Erwachsene bleibt also genügend Zeit, über die Zukunft unserer Kleinen zu sprechen. Was wir auch ausführlich tun. Welche Berufe sie wohl mal erlernen werden? Welcher Schulstoff in Zeiten von KI überhaupt noch sinnvoll ist für sie? Sollen wir mit ihnen weiterhin Rechtschreibung und das Einmaleins üben? Oder sie vielmehr in Resilienz, Ethik und Empathie schulen sowie darin, «sich auf Dinge vorzubereiten, die es noch gar nicht gibt», wie die Politikerin Marina Weisband so schön propagiert?

Der Zürcher Technikphilosoph Daniel Strassberg gibt zwar Entwarnung: Maschinen würden uns nicht so bald gänzlich ersetzen. Und eine KI könne noch lange keine so schönen Geschichten ersinnen wie Astrid Lindgren. Dennoch: Dass gewisse Berufe obsolet werden, ist so gut wie gewiss. Und übrigens alles andere als neu. So gibt es heute beispielsweise keine Allesschlucker, Lichtputzer oder Rosstäuscher mehr. Ausgestorben ist auch der Kaffeeriecher, der illegal gerösteten Kaffee erschnüffelte, der Eismann, der vor Erfindung des Kühlschranks Eis lieferte, oder der Schmuckeremit, der allzu durchdesignten Parkanlagen einst Wildheit und Lebendigkeit verlieh: Er musste in einer künstlich angelegten Höhle hausen, durfte sich kaum waschen, Haare, Bart und Nägel nicht schneiden und sich nie mit Vorbeikommenden unterhalten. Ähnlich einsam ist der (allerdings noch immer existierende) Beruf des Kohlekumpels, der Rohstoffe abbaut – in einem Bergwerk wie dem von Käpfnach, dem wir nun immer näher kommen. Doch auch dieses Berufsbild ist zunehmend am Verschwinden. Denn gut zugängliche Fundstätten sind heute weitgehend ausgebeutet, die verbliebenen häufig unwirtschaftlich. Hinzu kommen Klimaziele – und mit ihnen die Umstellung auf erneuerbare, CO2-neutrale Energien.

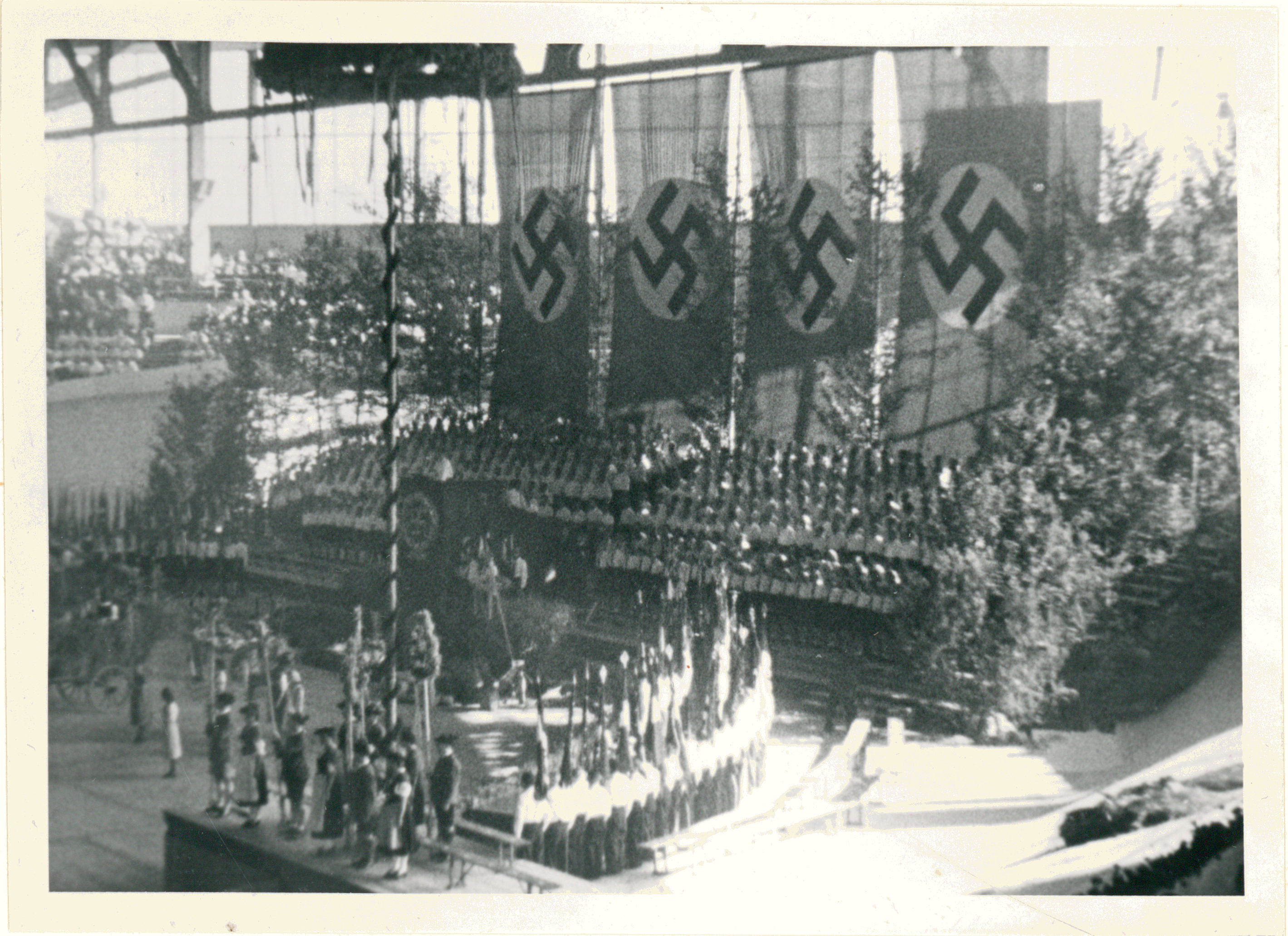

Immer wieder kommen wir an Stationen vorbei, die uns auf das Thema Kohleabbau einstimmen – mal an Infotafeln mit Mini-Quiz, mal an einem ausrangierten Förderwagen, mal an der heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute. Und plötzlich stehen wir vor dem Museum. Es ist im ehemaligen Kohlenmagazin untergebracht und versammelt verschiedenste Exponate sowie historische Filmaufnahmen des Bergwerks Käpfnach. Dieses ist mit mehreren Quadratkilometern Ausdehnung und 80 Kilometern Stollen mit bis zu 500 Metern Tiefe das grösste der Schweiz. 1784 errichtet, wurde es 1911 liquidiert (weil unsere Kohle von schlechterer Qualität und gleichzeitig teurer war als die ausländische), in den beiden Weltkriegen jedoch reaktiviert. Denn Kohle war nicht nur lange weltweit, sondern bis 1955 auch in der Schweiz die wichtigste Energiequelle. Und dadurch so unverzichtbar, dass 1942 im Zürcher Hallenstadion über 10 000 Personen das Erntedankfest der NSDAP feiern durften. Eigentlich hatte der Bundesrat das Fest zunächst untersagt. Doch Deutschland drohte: Kein Fest – keine Kohlelieferung. Und dieses Risiko wollte man dann doch nicht eingehen.

Erntedankfest im Hallenstadion Zürich, 1942, Foto: Stadtarchiv Zürich

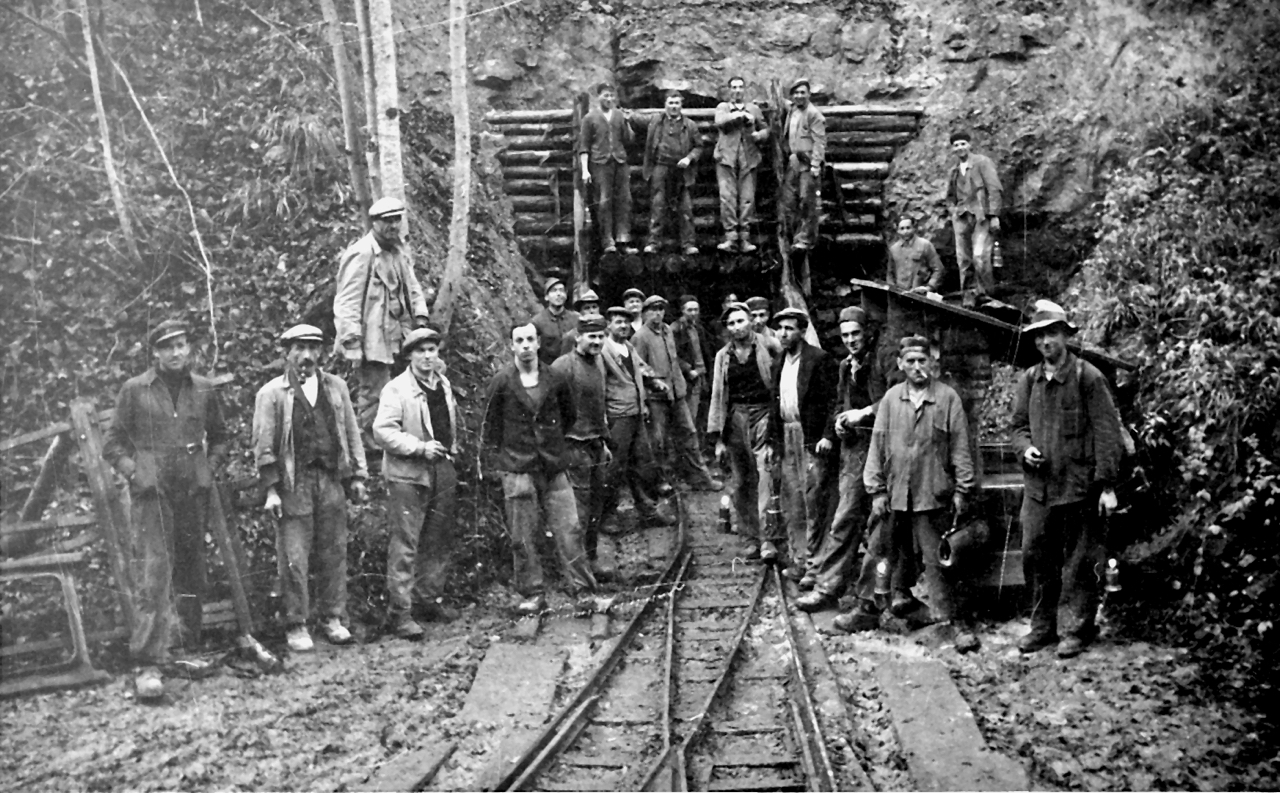

Die eigenen Kohlevorkommen reichten nämlich mitnichten aus, um das ganze Land mit Strom zu versorgen. Und das, obwohl man in den Kriegsjahren nicht nur Käpfnach, sondern auch mehrere andere Stollen wieder aktivierte. Käpfnach war – neben Paudex in der Romandie – zwar das wichtigste Bergwerk des Landes. In den fünf Kriegsjahren baute die bis zu 250-köpfige Belegschaft aber gerade mal 55 000 Tonnen Braunkohle ab – so viel, wie ein moderner Schaufelbagger an einem einzigen Tag schafft.

Und dann kommt der Höhepunkt unseres Ausflugs: Es geht ab unter die Erde. Hier ist es feucht, kühl und dunkel, riecht nach Schwefel – und fühlt sich an wie eine ruckelige Märchenbahn durch das Berginnere. Immer mal wieder tauchen rechts oder links die heilige Barbara, historische Arbeitsgeräte oder lebensgrosse Bergarbeiter-Puppen auf, die liegend pickeln oder Kohle transportieren.

Dazu erfahren wir, dass es hier im Aabachtobel einst Nashörner, Mammuts und Krokodile gab sowie ein subtropisches Klima mit Sümpfen und Mooren, in denen abgestorbene Bäume, Sträucher und Pflanzen von Sauerstoff abgeschlossen wurden und dadurch nicht verrotteten, sondern vertorften. So konnte die Kohleschicht, die man hier überall sehen kann, nämlich erst entstehen. Sand, Kies und Geröll, die diesen Torf überlagerten, pressten ihn zusammen, erzeugten dadurch Wärme und setzten den chemischen Prozess der Inkohlung in Gang. Ob auf diese Weise Braunkohle, Steinkohle oder Anthrazit entstand, hing von der Dicke der Gesteinsschichten, der Höhe der Temperatur und der Zeitspanne ab. Mit für uns Menschen entscheidenden Folgen: Braunkohle, wie sie hier in Käpfnach zu finden ist, gibt pro Kilo nur etwa halb so viel Energie ab wie Steinkohle, da bei ihr die Deckschichten weniger mächtig waren, Druck und Temperatur geringer sowie die Zeitspanne der Inkohlung kürzer. Selbst Braunkohle, zumindest diese hier im Kanton Zürich, entstand während rund 16 Millionen Jahren – eine absurd hohe Zahl, wenn man bedenkt, dass der Homo sapiens erst vor etwa 300 000 Jahren in Erscheinung trat. Die Kohle entwickelt sich hier also bereits rund fünfzigmal so lang, wie die Menschheit existiert. Oder anders gesagt: 660 000 Menschenleben (oder eineinhalbmal die Stadtzürcher Bevölkerung) lang, wenn man die geschätzte Lebensdauer eines Steinzeitmenschen nimmt, also 25 Jahre.

Demgegenüber stehen nun gerade mal 24 Menschenleben, während derer diese Kohle wieder abgebaut wird. Erstmals systematisch gefördert wurde sie nämlich um 1700 – infolge akuter Holznot nach Entwaldung im grossen Stil. Im Zuge der Industrialisierung stieg der Kohleverbrauch in der Schweiz dann allein von 1850 bis 1910 auf das Sechzigfache. Und 2015 wurde geschätzt, dass die weltweit noch abbaubaren Braunkohle-Reserven bei gleichbleibender Förderung noch rund 300 Jahre reichen würden. Innert 600 Jahren wäre also abgebaut, was zuvor während Jahrmillionen entstanden ist.

So. Nun erstmal durchatmen. Da trifft es sich gut, dass wir gerade in Richtung Ausgang gondeln. Der kleine Lichtpunkt am Ende des Tunnels wird immer grösser. Wir waren rund eine Stunde unter Tage, legten eineinhalb Kilometer auf Schienen zurück. Verrückt, sich vorzustellen, dass einst Menschen – die sogenannten Hundeläufer – für das Fortkommen der Wagen verantwortlich waren, die sie, mit 200 Kilogramm beladen, vor sich herstiessen, pro Schicht rund sieben Kilometer weit. Das ist fast fünfmal die Strecke, die wir nun so komfortabel gefahren sind. Bei diesem Beruf ist man eindeutig froh, dass er – zumindest hier in Käpfnach – bei der Reaktivierung 1941 durch dieselbetriebene Lokomotiven ersetzt worden ist. Das Dasein als Schmuckeremit war im Vergleich wohl ein Zuckerschlecken. Allerdings hatten die Lokomotiven auch einen Nachteil: Sie senkten den Sauerstoffgehalt. Sobald dieser den Normwert von 21 Prozent unterschreitet, besteht Erstickungsgefahr. Im Bergbau wurden deshalb oft Kanarienvögel als Messgeräte genutzt. Wenn der Vogel in seinem Käfig nicht mehr sang, sondern apathisch wurde, ohnmächtig oder sogar tot umkippte, hiess es: Nichts wie raus hier!

Unsere Atmosphäre hat zum Glück deutlich mehr Volumen als die Luft in einem Stollen. Ansonsten ginge uns angesichts unseres Verschleisses an Kohle und anderen fossilen Brennstoffen tatsächlich bald die Luft zum Atmen aus. Davon sind wir zurzeit noch weit entfernt. Auf das Klima hat das Kohlenstoffdioxid aber bereits verheerende Auswirkungen. Dabei hat es eigentlich eine ganz zentrale Aufgabe: CO2 bildet eine schützende Schicht, die verhindert, dass die Erde zu viel Wärme in den Weltraum abstrahlt. Dieser sogenannte Treibhauseffekt erzeugte lange Zeit ein optimales Klima für die Pflanzen und Tiere unseres Planeten. Die mittlerweile immer grösseren Mengen an CO2 halten aber immer mehr Wärme zurück. Die Folge: der Klimawandel.

Mineure des Bergwerks Käpfnach in der letzten Abbauzeit von 1941 bis 1946

Kohle allein ist dabei für 40 Prozent des CO2-Anstiegs verantwortlich. Schätzungsweise 40 Prozent des weltweiten Kohlehandels werden zudem über Firmen mit Sitz in der Schweiz abgewickelt, und Schweizer Banken gehören zu den Top Ten der Kreditgeber:innen. Denn trotz Klimakrise bleibt Kohle lukrativ, feiert sogar ein regelrechtes Comeback – angetrieben von der Überwindung der Pandemie, dem Krieg in der Ukraine und dem Chaos auf den Energiemärkten. Diese Entwicklung zu stoppen, hat sich ganz besonders eine junge Generation zur Aufgabe gemacht, die um die Zukunft der Erde fürchtet. Eine Generation, die besonders bewegend in «Vergiss Meyn nicht» porträtiert wird, einem Dokumentarfilm über die Stigmatisierung von Klimaaktivismus im Zuge der Besetzung des deutschen Hambacher Forsts, der einem Kohle-Tagebau weichen sollte und bei dessen Räumung der Filmstudent Steffen Meyn tragisch ums Leben kam. Nach solchen zum Teil erschütternden Bildern denkt man gleich doppelt erleichtert: Zum Glück ist Käpfnach keine funktionierende Anlage mehr, sondern längst ein Industriedenkmal. Als solches allerdings ein sehr eindrückliches.

Zur Anregung

- «Du bist mein Augenstern – Was die Zeit aus Ehen macht» von Ursula und Stephan Lebert, 2002

- ZEIT-Podcast «Alles gesagt» mit Marina Weisband vom 8. November 2022 (zum Thema Schule der Zukunft ab ca. 4 Stunden, 26 Minuten)

- «Spektakuläre Maschinen. Eine Affektgeschichte der Technik» von Daniel Strassberg, 2022

- «Von Kaffeeriechern, Abtrittanbietern und Fischbeinreissern – Berufe aus vergangenen Zeiten» von Michaela Vieser und Irmela Schautz, 2020

- «Vergiss Meyn nicht», Regie: Fabiana Fragale, Kilian Kuhlendahl und Jens Mühlhoff, 2023

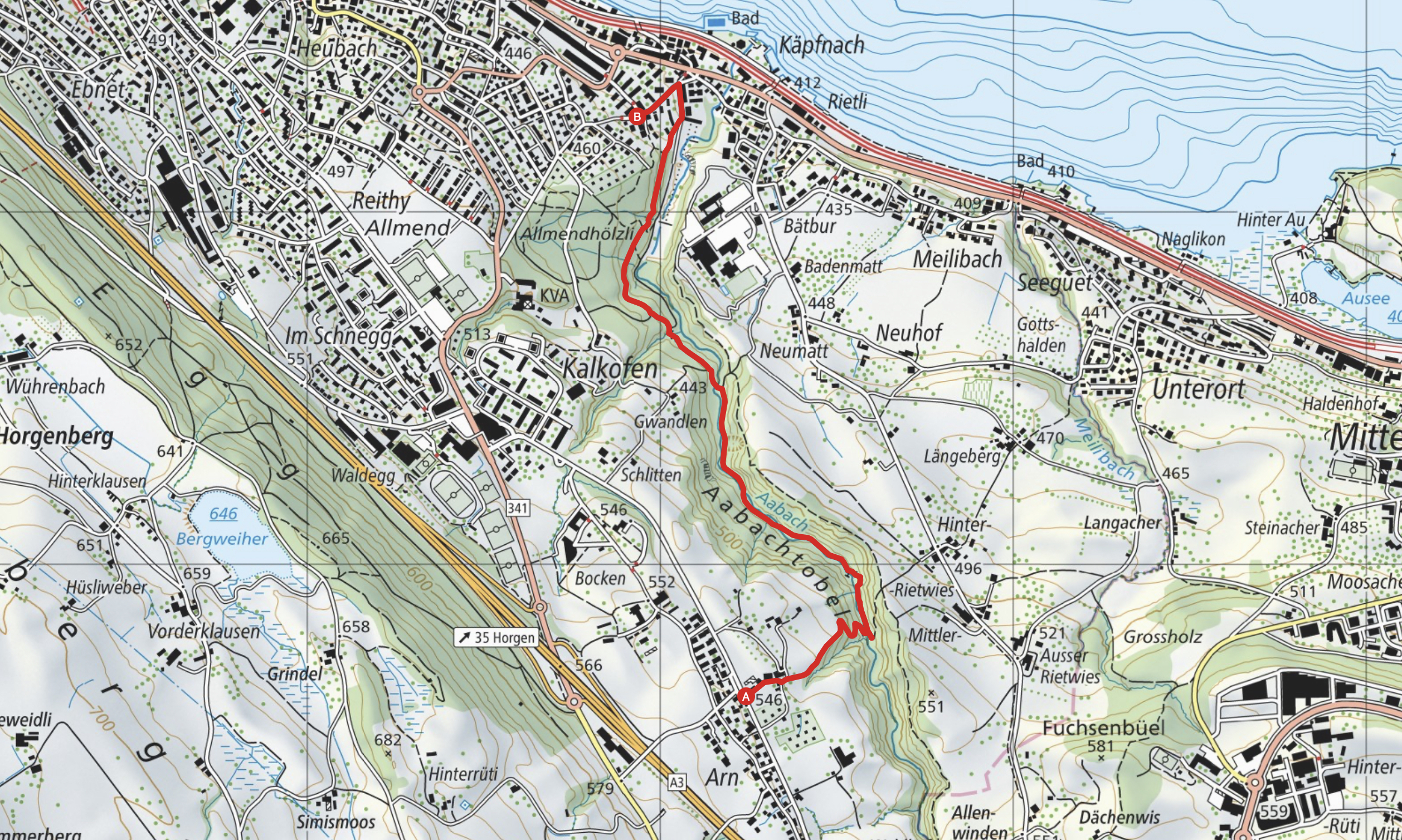

Route: Bushaltestelle Hüttenstrasse in Horgen – Aabachtobelweg – Museum Bergwerk Käpfnach

Abstieg: 166 Meter

Ungefähre Wanderzeit: 45 Minuten

Verpflegung: Picknickplätze, Brätelstelle

Öffnungszeiten Museum: Öffentliche Führungen von April bis November, jeweils Samstag, 13.00–16.30 Uhr, Gruppen auf Voranmeldung, Tel. 044 725 39 35 (Tipp: 2,5 Stunden einrechnen für den Besuch, am besten schon um 13.00 Uhr kommen, da pro Führung bloss etwa 20 Personen Platz finden)

Besonderes: Das Besteigen der Stollenbahn ist bei Platzangst nicht empfehlenswert, zudem auch im Sommer einen Pulli mitnehmen: Im Stollen herrschen 13 Grad.