Ins Museum Schaffen

Heute haben im Kanton Zürich zwei von fünf Personen einen sogenannten Migrationshintergrund. Und ihre Zahl wächst Jahr für Jahr. Doch das ist nicht seit jeher so: Erst 1888 wanderten erstmals mehr Menschen in die Schweiz ein als aus. Wie kam es dazu? Und mit welchen Folgen? Diesen Fragen geht «Reality Check!» nach, eine anregende Ausstellung zu Arbeit und Migration im Winterthurer Museum Schaffen.

Kennen Sie Manuel Akanji? Also den, der so gut kopfrechnen kann? Der zwar an der EM den entscheidenden Penalty verschoss, aber trotzdem einen Marktwert von 45 Millionen Euro hat? Und der seit Kurzem bei Manchester City spielt, einem der besten Fussballvereine der Welt?

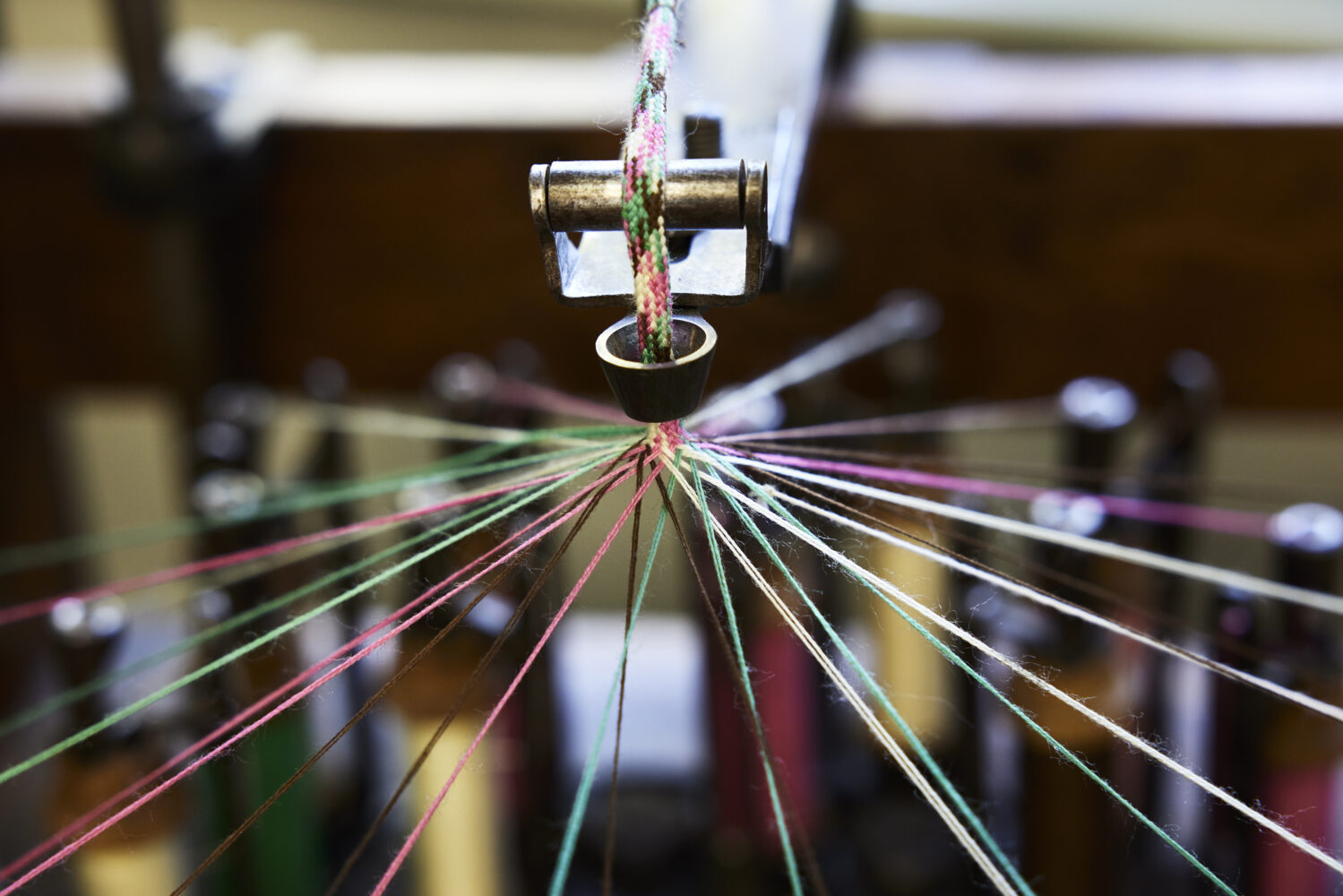

Ja klar, Sie kennen ihn. Aber kennen Sie auch Luigi Fucentese? Adriana Santos? Ercan Toraman? Sie alle leben, wie einst Manuel Akanji, in Winterthur. Und sind neben Manuels Vater Abimbola Akanji Teil der Ausstellung «Reality Check!», in der sie ihre Geschichte erzählen: woher sie kommen, warum sie hier gelandet sind, was sie beschäftigt, wofür sie kämpfen. Denn das Museum Schaffen, das sich seit 2017 mit stets neuen Ausstellungen dem Thema Arbeit in Geschichte, Gegenwart und Zukunft widmet, setzt seinen Fokus diesmal auf Migration – mit viel Umsicht und Sinn für Ästhetik wie Dramaturgie.

Die Prämisse: Heute leben wir in einer sogenannt postmigrantischen Schweiz. Das heisst: Migration ist der Normalfall. Aktuell hat jede vierte Person, die hier lebt, keinen Schweizer Pass. Im Kanton Zürich haben zwei von fünf Personen einen sogenannten Migrationshintergrund, schweizweit 40 und in der ehemaligen Industriestadt Winterthur sogar fast 50 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung. (Interessant übrigens: Bis 2010 wurde «Migrationshintergrund» vom Bundesamt für Statistik darüber definiert, ob entweder man selbst oder mindestens ein Elternteil einen ausländischen Pass hat; seit 2010 müssen beide Eltern im Ausland geboren sein, da der Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund aus Sicht des Amtes sonst absurd hoch geworden wäre.) Die Lebensrealität vieler dieser Menschen ist in der Öffentlichkeit aber nach wie vor unsichtbar. Deshalb fragten sich die Kurator:innen Wanda Seiler und Jose Cáceres: Wer sind diese Menschen, die mit ihrer Arbeit die Gesellschaft tagtäglich mittragen? Was sind ihre Geschichten? Welche Chancen und Herausforderungen stellen sich ihnen?

Die behutsam gemachten Porträts geben eine so spannende wie vielschichtige Antwort darauf. Manuel Akanjis Vater, der ABB-Manager aus Nigeria, steht dabei neben Adriana Santos, der Modedesignerin aus Brasilien, die in der Schweiz als Reinigungskraft arbeitet, Ercan Toraman, dem türkischen Schleifer, der in Winterthur geboren ist, neben Luigi Fucentese, dem neapolitanischen Maschinenmonteur, der Anfang der Sechzigerjahre von Sulzer rekrutiert wurde, oder Liana Konstantinidou, der ZHAW-Professorin aus Griechenland, die zu den über 50 Prozent der Professor:innen an Schweizer Hochschulen gehört, die über einen ausländischen Pass verfügen.

Und dann gibt es da noch Ivana Ivanović, deren Name aus einer Geschichte von Daniil Charms stammen könnte. Der russische Schriftsteller hatte eine Vorliebe für Namen wie Andrej Andreevic, Aleksej Alekseevic oder Ivan Ivanovic. Und denen geht es meist nicht gut: Obwohl in einem absurden Tonfall gehalten, der oft sehr lustig ist, fallen Charms’ Protagonist:innen reihenweise aus Fenstern, weil sie sich zu weit hinauslehnen (eine Metapher!), ersticken beim Essen, verschwinden spurlos oder schlagen einander tot wegen nichts. Kein Wunder bei den gewaltvollen Erfahrungen, die Charms machen musste: In den 1920er-Jahren erklärte ihn die Sowjetmacht für staatsfeindlich, seine Künstlerkolleg:innen wurden verhaftet, gefoltert, zum Teil erschossen. Er selbst wurde zu drei Jahren Haft verurteilt, verbannt und später ausgebombt. Heute ein Klassiker des 20. Jahrhunderts, konnte er zu Lebzeiten, nebst ein paar Kinderbüchern, gerade mal zwei Gedichte veröffentlichen.

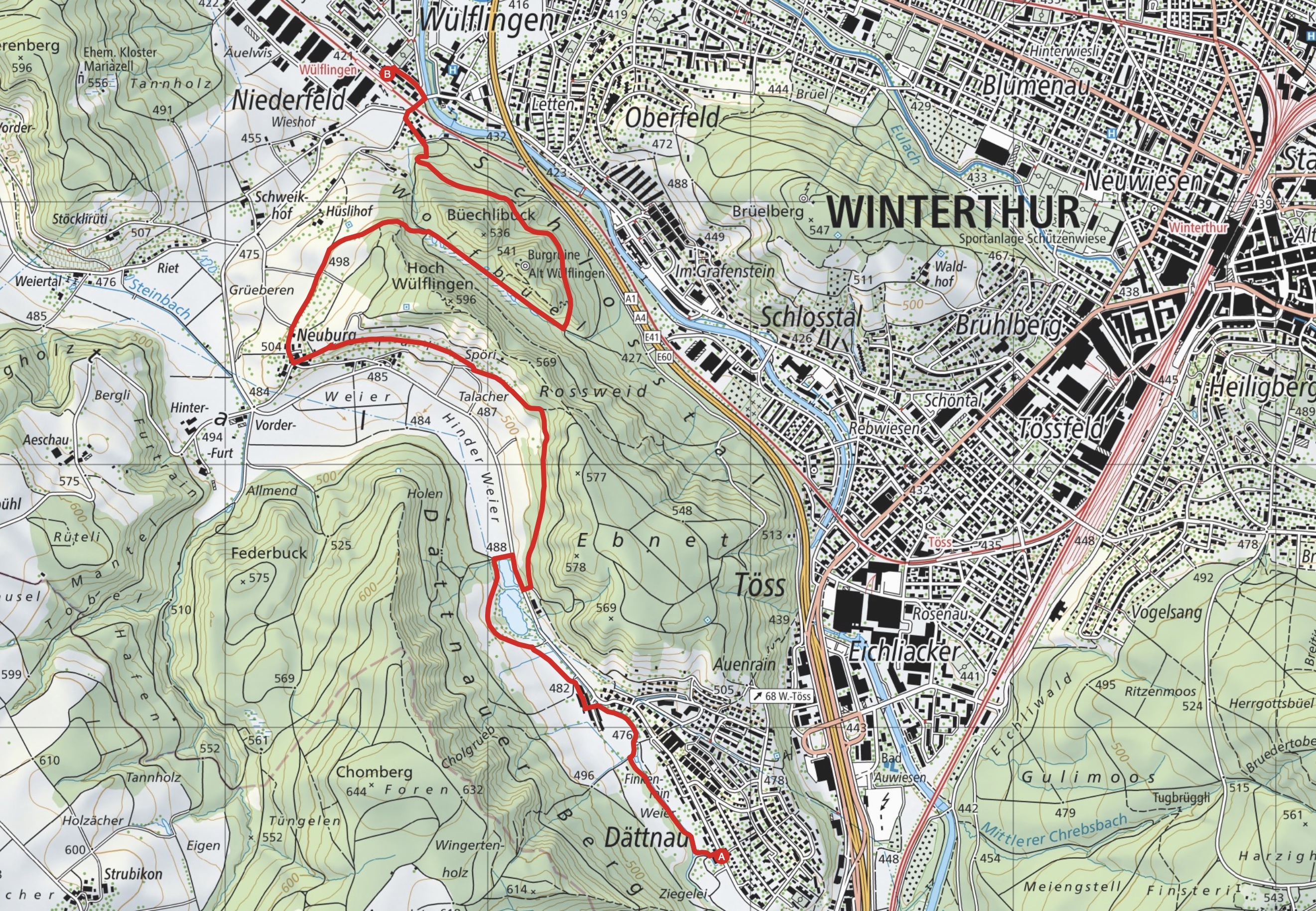

Über diese sprechen wir lustigerweise auf dem Weg ins Museum Schaffen – noch nicht wissend, was uns dort genau erwarten wird –, allerdings nicht allzu lange. Denn der Weg ist so schön, da wollen wir zwischendurch einfach nur schauen: überall Naturschutzgebiet, Wald und Wiesen, ein Dorf voller Apfelbäume, danach ein riesiges Mohnfeld. Nein, das sogenannte Totentäli zwischen Wülflingen und dem Dättnauertal wird seinem Namen nicht gerecht: Hier findet man Vögel, Käfer, Pilze, Farne und Orchideen. Schliesslich ist auch Sinn und Zweck des Naturreservats, Bestehendes zu schützen sowie die Wiederansiedlung bedrohter Tier- und Pflanzenarten zu fördern. Wer Glück hat, kann hier sogar eine Geburtshelferkröte – im Volksmund «Glögglifrosch» – entdecken.

Das vielleicht schönste Stück führt auf einem 340 Meter langen Holzsteg durch den Wald, vorbei an einem Weiher, wie von Monet gemalt, mit Schachtelhalmen, Seerosen, Libellen und Schmetterlingen. Hier wären wir beinahe zu lange sitzen geblieben. Doch am Ende erwischen wir, den letzten Teil im Laufschritt, den Bus zum Museum doch noch.

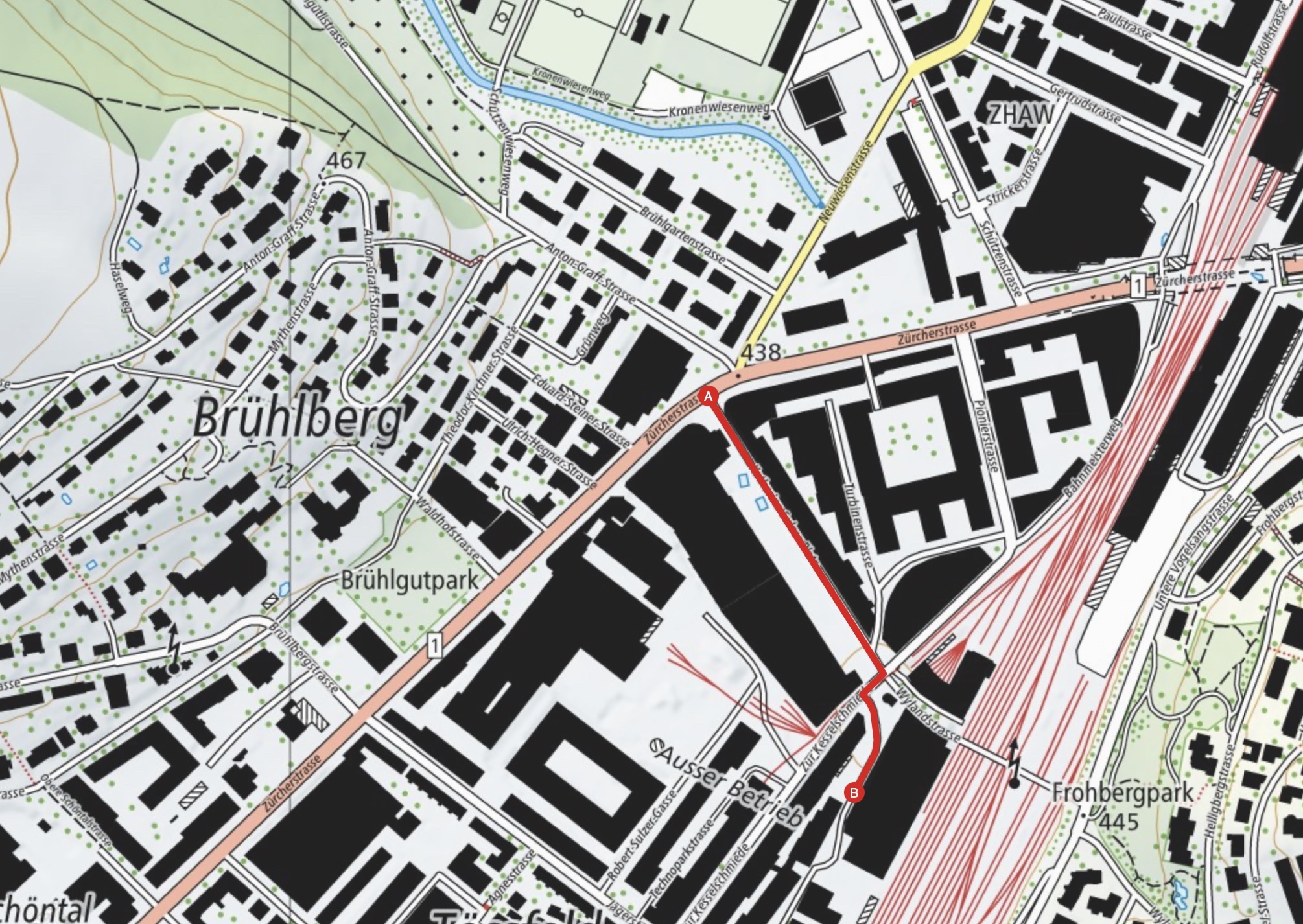

In Winterthur angekommen, gelangen wir durchs Sulzer-Areal zum Lagerplatz, dem einstigen Werkgelände der inzwischen weltberühmten Maschinenfabrik, vorbei am «Portier», dem zum Bistro umfunktionierten einstigen Portierhäuschen, in dem es Mittagsmenüs, Apéroplättli, Sandwiches sowie allerlei Schleckwaren gibt, falls man sich vor dem Museumsbesuch nochmal kurz stärken will. Wir aber möchten lieber gleich hinein ins Haus.

Hier erfahren wir zwar nichts über Daniil Charms, der natürlich nie in Winterthur war, oder seinen fiktiven Ivan Ivanovic, dafür umso mehr über die reale Ivana Ivanović: Diese wuchs in einem serbischen Dorf bei ihren Grosseltern auf. Bereits als sie ein Kleinkind war, arbeiteten ihre Eltern in der Schweiz und sparten auf ein Eigenheim. Jetzt, als sie dieses endlich bauen konnten, sind sie aber schon wieder getrennt von ihrer Tochter. Erst nach ihrer Ausbildung zur Pflegefachfrau zog Ivana nämlich zu ihnen in die Schweiz, fand eine Stelle bei der Spitex und arbeitet heute in einem Alterszentrum. Sie kehrte nicht mit ihnen nach Serbien zurück. Und die Schweiz ist ihr dankbar, denn auf Menschen wie sie angewiesen: Über ein Drittel der Pflegefachpersonen hierzulande hat ein ausländisches Diplom.

Das Phänomen der Abwerbung von Arbeitskräften ist natürlich nicht neu. Im Zug der Industrialisierung etwa hat sich, wie in der Ausstellung zu erfahren ist, die Winterthurer Bevölkerung zwischen 1850 und 1900 verdreifacht. Erst seit 1888 ist die Schweiz aber ein sogenanntes Einwanderungsland. In diesem Jahr wanderten erstmals mehr Menschen ein als aus.

Lange Zeit waren Schweizer:innen selbst diejenigen, die gingen – aus Armut, Hunger, Mangel an Perspektiven –, die ihre Sachen packten und nach Amerika fuhren in der Hoffnung, dort endlich zu (wenigstens bescheidenem) Wohlstand zu kommen. Nicht alle schafften das. Und nicht einmal alle kamen dort an – so etwa der Ustermer Bauernsohn Albert Wirz, der sein Ticket für die Überfahrt ausgerechnet auf der Titanic löste, mit der er 1912 unterging (seine Geldbörse, die man zurück an die Familie sandte, ist übrigens in unserer Ausstellung im Landesmuseum zu sehen).

Apropos Titanic: Die Zürcher Werbeagentur Ruf Lanz hat 2012 fürs Autismus Forum Schweiz eine Kampagne konzipiert, die auf eindrückliche Weise erfahrbar macht, wie es sich anfühlt, auf dem Spektrum zu sein – unter anderem mit Radio-News aus der Perspektive von Autist:innen, die sich leicht in Details verlieren, oder einem Ausschnitt aus dem Titanic-Film, den sie mit «Untertiteln für Emotionen» versahen, da es autistischen Menschen oft sehr schwerfällt, Gesichtsausdrücke anderer zu deuten, weshalb sie auf Verständnis und Unterstützung angewiesen sind.

Eine ständige Übersetzungsleistung braucht es auch, wenn Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen aufeinandertreffen. Schweizer:innen kennen das natürlich selbst – sei es, weil sie in China weder schmatzen noch schlürfen, was als unhöflich gilt, in Kenia dem Gegenüber in die Augen blicken statt daran vorbei oder in Japan das falsche Suffix verwenden, wenn die Person gegenüber drei Jahre älter ist als man selber (was allerdings immer noch weniger schlimm ist, als auf der Strasse im Gehen zu essen oder gar im Restaurant zu telefonieren). Dass eine Definition von Integration, die letztlich einfach Anpassung meint, viel zu kurz greift, wird im Museum Schaffen fassbar. Viel Platz eingeräumt wird denn auch der schrittweisen Selbstermächtigung von Fremdarbeiter:innen – sei es durch das Verfassen von Manifesten, die Gründung von Vereinen und Kulturzentren, das Mitwirken in Gewerkschaften oder den Kampf auf politischer Ebene, etwa das Ringen um Integrationsleitbilder oder Ausländer:innenbeiräte.

Und auch die Geschichte der Migration ist anschaulich aufbereitet – von den Anfängen des Einwanderungslandes Schweiz bis ins Heute. Das ist sehr spannend. Bis ins Jahr 1914 konnten Menschen nämlich noch ohne Papiere die Grenzen passieren und hierzulande arbeiten. Durch Armut, grassierende Krankheiten und Inflation bedroht, entwickelte die Schweizer Bevölkerung allerdings zunehmend das Bedürfnis, sich abzuschotten. Gleichzeitig entwickelte sich das Konzept der Nationalstaaten inklusive Grenzschutz. Mit verschiedenen Massnahmen wirkte die Schweiz dann der Zuwanderung entgegen: 1915 wurde der Schweizer Pass eingeführt, 1917 eine «Fremdenpolizei» gegründet und 1931 das Bundesgesetz ANAG verabschiedet, das «Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer» regelte.

Mit dem ANAG trat 1934 auch das Saisonnierstatut in Kraft. Es erteilte Personen mit Aufenthaltsbewilligung A eine neunmonatige Arbeitsbewilligung, die jedes Jahr – nach Ausreise – neu beantragt werden musste. Die «Saisonniers» durften zudem weder den Arbeitgeber wechseln noch Familienmitglieder nachkommen lassen oder einen Mietvertrag unterschreiben. Alles, was ihnen ermöglicht hätte, sich längerfristig einzurichten, blieb ihnen untersagt. Und so pendelten sie weitgehend heimatlos zwischen zwei Ländern – meist der Schweiz und Italien: 1946 kamen 97 Prozent aller Arbeitsmigrant:innen aus unserem südlichen Nachbarland. Und obwohl ihre Rechte stark eingeschränkt waren, reichte das vielen Schweizer:innen noch immer nicht. 1970 kam die «Überfremdungsinitiative» (auch als «Schwarzenbach-Initiative» bekannt) vors Volk, die rund 350 000 Menschen abschieben wollte – und wurde nur knapp abgelehnt. Das traumatisierte viele Menschen in der Schweiz nachhaltig und politisierte sie zugleich. Entsprechend wollte auch Luigi Fucentese, einer der Porträtierten in «Reality Check!», die Schweizer Staatsbürgerschaft gar nicht erst beantragen: «Siamo italiani», sagt er bis heute.

Oben: Italiener*innen, Zürich Hauptbahnhof, 1968, Foto: Comet Photo AG, Zürich, ETH-Bibliothek/Bildarchiv. Mitte: Marktgasse, 1970er-Jahre, Foto: Andreas Wolfensberger, Bildarchiv winbib. Unten: Kranarbeiterin im Führerstand in der Giesserei Sulzer, 1960er-Jahre, Sulzer Archiv Winterthur.

In diesem Satz schwingen gleich zwei Titel mit, die Schweizer Filmgeschichte schrieben. Zum einen Alexander J. Seilers «Siamo italiani», der 1964 die prekären Umstände dokumentierte, unter denen die Gastarbeiter:innen hier lebten sowie Max Frisch zu seinem berühmten Ausspruch veranlasste: «Man hat Arbeitskräfte gerufen, und es kommen Menschen». Und zum anderen Rolf Lyssys «Die Schweizermacher» von 1978, der das Schweizer Bürokratentum auf die Schippe nahm: Zwei Einbürgerungsbeamte überprüfen einen deutschen Psychiater und seine Frau, einen kommunistischen Italiener mit Familie sowie eine jugoslawische Tänzerin auf Herz und Nieren – und schufen mit fast einer Million Kinoeintritten (bei damals 6,5 Millionen Einwohner:innen) den bisher erfolgreichsten Schweizer Film seit Beginn der statistischen Erfassung.

Fast schon ikonisch sind heute die Szenen, in denen Herr Grimolli zu einer Lobeshymne auf Wilhelm Tell ansetzt, was den bünzligen «Schweizermacher» Max Bodmer (Walo Lüönd) beinahe zu Tränen rührt, das Ehepaar Starke sich im Schweizerdeutsch-Kurs quält («Es isch es choge Züüg mit dene cheibe Bölle») oder der verliebte Moritz Fischer (Emil Steinberger) sich im Schaumbad Fräulein Vakulics versteckt, als sein gestrenger Kollege unerwartet hereinplatzt. Der Film traf einen Nerv der Zeit: Im Nachgang zur Schwarzenbach-Initiative gab er der Bevölkerung eine Möglichkeit, ihren Schock quasi kollektiv zu verarbeiten – jedoch nicht mit moralischem Vorschlaghammer, sondern sehr viel Leichtigkeit.

Dass der Film zurzeit gerade im (übrigens fabelhaft kuratierten) Kino Cameo um die Ecke des Museums Schaffen läuft, ist zwar nicht anzunehmen. Doch ein Rundgang um den Lagerplatz lohnt sich so oder so: Hier befinden sich auch noch das Restaurant «Les Wagons» in drei Bahnwagen aus den 1920er-Jahren, der «Skills Park» mit Kletterwänden, Pumptrack, Trampolin- sowie Skatepark oder der Musikclub «Kraftfeld».

Und wer den Museumsbesuch zu Hause noch etwas nachklingen lassen will, kann das wunderbare Zürcher Kochbuch «Geschichten in Gerichten» zur Hand nehmen, in dem 20 Migrant:innen anhand ihres Lieblingsgerichts aus der Heimat porträtiert werden: wie sie es zubereiten, wo sie die Zutaten kaufen und welche Erinnerungen sie damit verbinden. Ob Sukiyaki, Red Red oder Gallo Pinto: Nachkochen dringend empfohlen!

Zur Anregung

- «Fälle» und andere Geschichten von Daniil Charms, illustriert von Christiane Grauert, 1997

- Einfach Zürich im Landesmuseum

- Sensibilisierungskampagne von Ruf Lanz fürs Autismus Forum Schweiz

- «Siamo italiani», Regie: Alexander J. Seiler, June Kovach, Rob Gnant, 1964

- «Die Schweizermacher», Regie: Rolf Lyssy, 1978

- «Geschichten in Gerichten» von Eleonora Nodari, 2013

Route: Ab Bahnhof Wülflingen über den Naturweg bis Dättnau, ab Dättnau mit Bus Nr. 5 (Station Dättnau) bis zur Station Brühleck. Von dort zu Fuss weiter über den Katharina-Sulzer-Platz zum Museum Schaffen, Lagerplatz 9.

Ungefähre Wanderzeit: 1 Stunden 30 Minuten, Busfahrt: 18 Minuten, alle 15 Minuten. 5 Minuten Fussweg bis Museum Schaffen.

Auf-/Abstieg: 107 m / 149 m

Verpflegung: Restaurant Neuburg (Montag und Dienstag Ruhetag)

Öffnungszeiten Museum Schaffen: Mi/Fr/Sa/So:11-18 Uhr, Do: 11-20 Uhr

Eintritt: 12.-/9.-